疑似言語の翻訳ビジネス?

大学入試の「情報I」に限らずプログラミング言語の試験問題は、

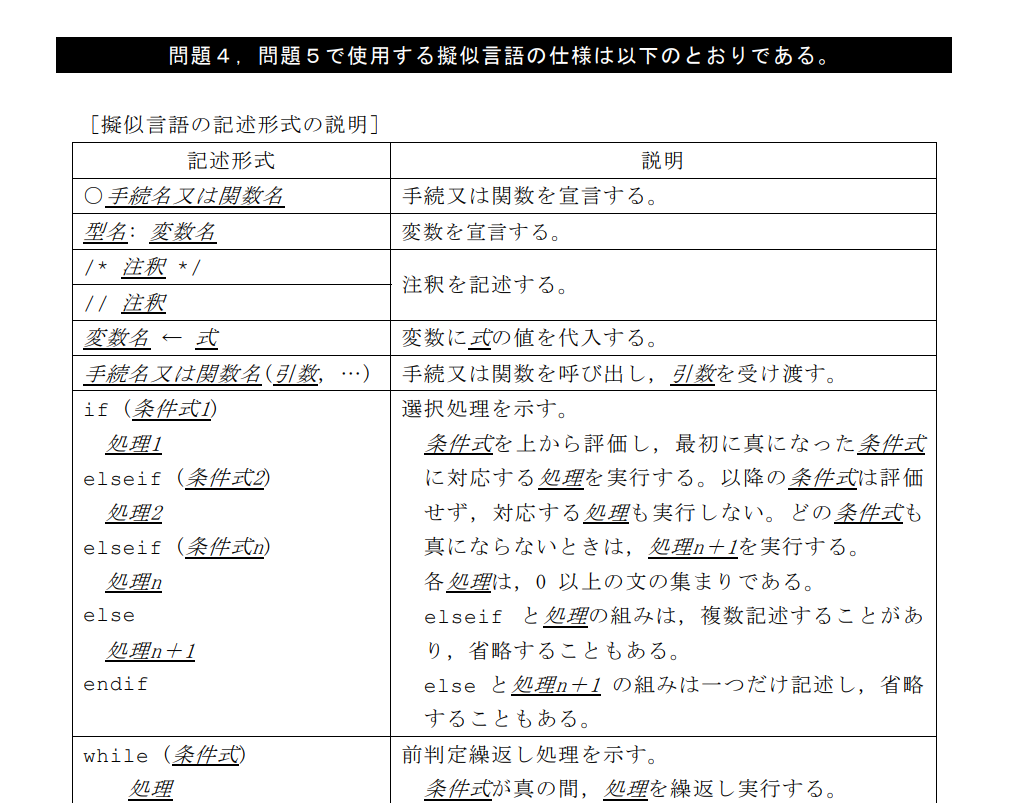

特に公的な試験で特定の言語を採用するのは公平性に問題があるため

中間的に作った疑似的な言語がよく使われています。

大学入学共通テストの「共通テスト用プログラム表記」だけでなく

各種の資格試験でも疑似言語が使われるようになりました。

問題なのは、その疑似言語同士でも書き方が異なること。

共通テストはPythonライクですが、ITパスポートはVBAライク、

情報検定はC言語ライクです。

あくまでも「疑似」なので統一の規格があるはずもないのですが

書き方が違うため教材の流用ができません。

予備校で大学入試対策、専門学校で国家資格試験対策を教えてる僕としては

もどかしい思いがしています。

というところでふと思ったのですが、

疑似言語と実在の言語、または疑似言語同士の間で翻訳する仕事って

ひょっとして成り立つ?

翻訳できれば教材の流用が可能になってバリエーションが増える。

試験で問われてるポイントは各言語ともそんなに変わらないのだから

流用してもポイントがずれてて使い物にならないということはない。

今年はともかく、来年ちょっとやってみようかな。